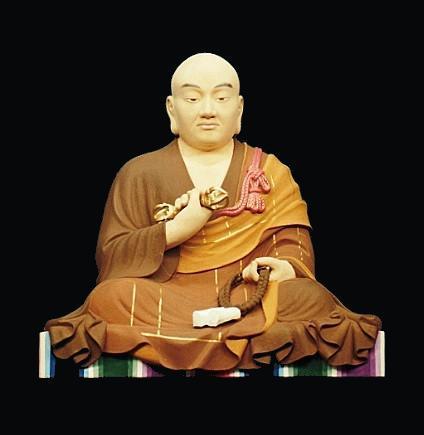

弘法大師(空海)

桧 寄木造 彩色 総高 50cm

|

774年 |

宝亀5年 讃岐国多度郡屏風浦に生まれる |

|---|---|

|

15歳 |

「論語」「考経」「史伝」などを学ぶ |

|

18歳 |

京の大学において「毛詩」「尚書」「左氏春秋」などを習ったが、まもなく志を転じて阿波・土佐などを巡歴し、仏道に入った。 |

|

20歳 |

大安寺の勤操僧都に従って剃髪 |

|

22歳 |

受戒。しかし奈良末期の仏教に不満を感じ、意を決して入唐を発願 |

|

30歳 |

804(延暦23)年東大寺で具足戒を受け、遣唐大使藤原葛野麻呂にしたがって出帆し、福州長渓県に上陸、さらに長安に入る。 |

|

31歳 |

恵果阿闍梨から胎蔵界・金剛界大曼荼羅法を受け、遍照金剛の号を授かった。梵字梵讃を習い、諸経典を求め、口訣を受ける。 |

|

32歳 |

806年帰朝 |

|

33歳 |

筑紫観世音寺に仮住を命じられる。 のち和泉に移る。 |

|

35歳 |

809(大同4)年京都に入る。 |

|

38歳 |

812(弘仁3)年 高雄山寺に潅頂壇を築き、最澄などに両部の潅頂を授けた。 |

|

42歳 |

816(弘仁7)年 勅許を得て高野の地に真言の道場を開いた。 |

|

49歳 |

823(弘仁14)年 国家鎮護の道場として朝廷から東寺(教王護国寺)を賜り、のち真言宗の根本道場とした。 |

|

50歳 |

824(天長1)年 少僧都に任じられた。 |

|

54歳 |

828(天長5)年 教育の普及を念じて綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)を建立。 |

|

61歳 |

835(承和2)年 真言宗にも年分度者を賜るよう願って、3人の勅許を得た。 同年高野山金剛峰寺にて没した。 |

|

没後22年目に大僧正を賜り、864(貞観6)年大和尚位。921(延喜21)年醍醐天皇から弘法大師の諡号(しごう)を賜った。 |